這是萬芳高工的親職講座,謝謝校方開放給民眾參與。

溝通這件事要帶著意識與覺知,且需要反覆刻意練習,

希望我們都能成為給孩子力量的大人。

首先老師請大家寫下世界上最難溝通的對象是誰?前三名分別是長輩、配偶和孩子。這都是和我們朝夕相處的家人,因為對彼此有期待,而產生溝通上的問題。老師指出一個「亮點」,假如我們現在把「長輩」排在第一位,三十年後,我們的孩子是不是也會把我們列為「最難溝通的對象」呢?

如何開啟對話?

當遇到挫折時,你最討厭別人對你說什麼?(投影片的使用事先經過老師的同意)

學員陸續在對話欄寫出答案:

我不是早就跟你說過了嗎?沒關係。這是你的問題。加油。你可以做得更好。不要想那麼多。

(04)如果你願意的話,請告訴我怎麼了;但是如果你不想說,我也會尊重你喔!

用這句話表達關心和尊重,但是我們給了選項:說或不說。

如果願意說的話,講多或講少,我都尊重你。

再次給了選擇:多或少。

謝謝你願意告訴我,然後呢?

老師接著提出五個避免使用的無效安慰方式:

否定情緒、落井下石、比誰更慘、垃圾建議、轉移話題。我們可以試著在孩子說出感受時,同理並表達理解,建議,可以給,但是要有合適的時機。

同理心與正向聚焦,為孩子帶來內在的力量

一、同理心讓人覺得被理解

同理心是對對方所表達的情緒能感同身受與充分地理解,並將此理解表達出來讓對方知道。

允許孩子(或任何人)有情緒,肯定對方的情緒並鼓勵表達,我們再進一步與對方核對。

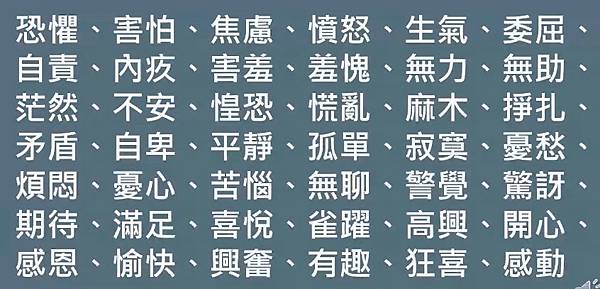

老師請大家截圖這一張情緒表留作參考。

要注意,需要辨識的是孩子的情緒,而不是父母的情緒。

例如:「你再這樣,媽媽就要生氣了!」這時「生氣」是媽媽的情緒,不是孩子的。

允許孩子有情緒,父母先靜下來,感受,理解,說出來(核對),與孩子的對話使能量流動,讓大腦活化,不陷落在情緒中。

同理不代表同意,回應情緒感受不代表贊同對方的行為。

孩子被理解之後,問題可能還是沒有被解決,但是會有一股內在的力量,讓孩子重新回到生活中面對問題,與困境共處。

以下是老師建議的幾個展現同理心的句法:

「你覺得....,因為...」

「你是否感到....」

「聽起來你覺得....」

「也許你覺得....」

「我猜你是否覺得....」

「如果我是你,我會覺得....」

「根據你所說的,所以你覺得....」

二、正向聚焦讓人覺得被肯定

1。觀察有做到、做得到之處,肯定他

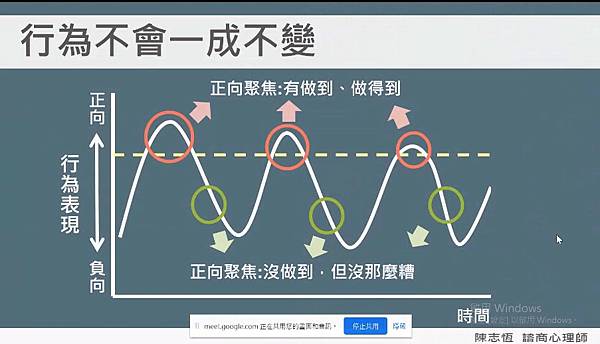

行為不會一成不變,它是波動的。

正向聚焦於「有做到、做得到」與「沒做到,但沒那麼糟」的兩個面向。每個人的努力都希望被看見,當我們強化努力的過程之後,孩子會願意做得更多。

2。找到行為背後的善意

當孩子犯錯時,先找到背後的正向意圖。

例如孩子考試作弊,他希望得到好成績,獲得父母的讚美、不被罵(保護自己免受傷害)或是拿到獎學金(幫助自己更為提升)。

糾正孩子不是讓孩子知道自己有多糟,而是要讓孩子找到替代方案或解決問題的方法。

3。聚焦於「過程」,而非「結果」

任何一件事,基於具體事實,總有辦法給對方一些肯定。

老師請大家做一個自我肯定的練習:寫下一個在防疫期間,你值得被肯定的行為表現。

很多人寫出運動、為家人準備三餐等等,一時間,獲得老師的肯定,在疫情期間的無奈苦悶好像得到了抒發。這是一個提醒大家的很好的練習。

這是我第二次參與陳志恆老師「擁抱刺蝟孩子」的講座,聽演講像是一個再次的提醒,讓父母多一點包容的力量。

「溝通」是一直存在的課題,透過老師提供的武功秘笈,刻意練習同理心和正向聚焦的句法,而且需要高度的覺知才能建立習慣。

改變,一次一點點就好,從做得到的開始做起。 ~ 陳志恆

留言列表

留言列表