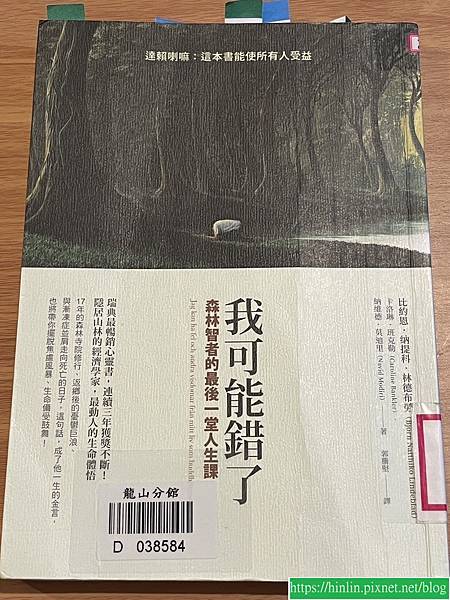

本書的主角原本是位經濟學家,

在 17 年的森林寺院修行後還俗返鄉,

度過憂鬱症的日子、罹患漸凍症…

會閱讀這本書是朋友的推薦,但圖書館的預約狀態永遠是滿的,我花了一兩個星期密集查詢才排進預約的行列,等了大半年才讀到此書。

我不太理解為什麼書名取為《我可能錯了:森林智者的最後一堂人生課》,書中的主角比約恩一直都很知道自己在做什麼,或許書名是源自他觀照自己內心而浮現的一段話:「在這十七年整日的精神修練中,我最珍視的一點就是:我對自己的每個念頭,再也不相信了。這是我的超能力。」

以下節錄書中段落,作為記錄。

/

多呼吸,少思考

「每個人都有能力放下自己的念頭,以及選擇將注意力擺在哪裡,並決定讓注意力在對自己無助益的事情上停留多長的時間。

你也具備這樣的能力。有時,你只是需要多一點練習。因為一旦我們對這種能力忽略或完全失去興趣,最後就會受到那些根深蒂固的習慣性行為、模式與念頭擺布。可以說,他們會牽著我們的鼻子走。我們就會一直在同一個迴圈中兜兜轉轉。這不是自由,也不是尊嚴。

專注呼吸容易嗎?不容易。根據自己的步調盡力而為,是否仍然值得?是的。」

覺察,是專注在呼吸的第一步。要做到心無雜念的呼吸,趕走那些飄來飄去的念頭,很難。但我會試著從一片混沌的訊息中,拉回自己的意識,一次一次的練習。

/

古怪的群體生活

「我們就像被沖上海灘的小石頭。當我們上岸時,都是粗糙、有稜有角的。然後,人生的浪潮滾滾而來。如果我們有力氣留下來,與岸上的其他石頭摩擦與碰撞,我們鋒利的稜角就會一次又一次、慢慢地被磨掉,然後變得圓潤光滑,還會反光,開始閃閃發亮。

覺得別人很討厭,是人之常情。大家都會這樣。但是它會耗掉大量精力。它的代價奇高無比,也讓人精疲力竭。我很樂意告訴你,這個問題有解決的方法。如果你想讓一個人好相處,行為舉止也不會讓你太反彈,其實只有一個小秘訣:學會喜歡他們本來的樣子。

如果我們認為自己無所不能:我最清楚每個人應該是什麼樣子,如果他們不照做,我就打算來折磨自己的心。我們真的把自己看得太偉大了!」

以上的這段話,或許應該成為父母們的座右銘,孩子不是我們的翻版,他們會長成自己的樣子。

/

有魔法的箴言

「人都很喜歡認為自己對眼前發生的事很了解,也能準確解讀各類事件與周遭世界。覺得自己就是瞭若指掌。也自認可以決定和斷定各種現象的是非好壞。我們往往認定,生活應該按照自己的希望與計劃發展。但通常情況並非如此。不預期生活按照自己認定或感覺該有的方式發展,這是一種智慧。理解自己其實一無所知,就是一種智慧。」

每個人都有過往的人生經驗,以此為基礎來看待現在與未來,但是外在的變數太多,要做到「理解自己其實一無所知」就是縮小自己的定見,始於覺察。

/

握緊的拳頭,張開的手掌

「沒錯。現在我的拳頭又握得太緊了。我以為自己知道全世界應該是什麼樣子。當現狀不如我意時,我就僵住了。帶有「應該」這個詞的種種念頭,讓我變得委屈、沉悶和孤獨。

如果你能意識到這種情況,有時也會發生在自己身上,不妨就試試這個手部的動作——先是用力握緊拳頭,然後鬆開成張開的手掌。希望你可以記住這個動作,當成提醒。

在演說或冥想中,我常運用這個手勢,因為它像一個縮影,呈現出我想傳達的許多訊息。它很簡單,但它貼切地展示了我們如何能放下自己太執著的事:物品、情感、信念。用力握拳,再鬆開成張開的手掌。

希望能少一點握拳,多一點鬆手。少一點控制,多一點信任。少一點「我必須預先知道一切」,多一些「順其自然」。這會讓所有人受用不盡。我們不必活在總是為了事情不如己意而焦慮不安的日子中。我們不需要讓自己變得這麼委屈。我們可以選擇,我們是想扼殺生活,還是擁抱他?

請盡量多鬆開你的拳頭。」

不可能不握拳,但是鬆手多一點。

/

別忘記為奇蹟留下空間

「在你需要知道的時候,就會知道,你需要知道的事。

這裡進一步來研究一下「未來」這個有趣的詞,以及我們對於未來要發生的事所產生的種種念頭。對你自認的未來保持謹慎,非常重要。你的大腦會告訴你那是未來,但其實它並不是。它不過是一幅草圖,是根據你的記憶和經歷而來的零星畫面。而且你記得的,只有實際發生在生活上的片段。此外,你的記憶會受到強烈情緒的塑造和制約。」

學了易經之後,可能只有易經才能預測未來,其實我們真的沒辦法看很遠,只能著眼於當下。

留言列表

留言列表